这几天,微博朋友圈被霍金老爷子刷屏了,铺天盖地的蜡烛、鲜花...

谈起股权激励,多数人尤其是激励对象焦点都放在股权上,但从股...

年初,笔者谈了个很有意思的“烂尾楼”项目,说其烂尾楼,是因...

《乔家大院》作为描写晋商艰辛创业路的一部电视剧,当年上映后...

伴随着以互联网为代表的TMT行业创业浪潮,智力创新型企业完...

在股权激励实务中,激励股份的定价问题无疑是重中之重,定价方...

华为队伍的狼性文化众所周知,其中股权激励价值更是居功至伟。...

相比民企“法无禁止即可为”的灵活性,国有企业因其属性有别于...

国企改革中优先股政策如何解读,优先股对国企混改和员工股权激...

国税最新公告,持有权益性投资的个独合伙企业一律适用查账征收...

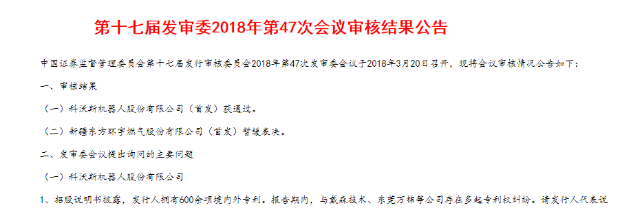

今年以来,去秋新任命的发审委上市审批尺度收紧,拟IPO企业通过率显著降低,新发审委“快刀名捕”的威名一时传遍大江南北。这一背景下,顶着“家用机器人第一股”光环的科沃斯机器人股份,近日IPO申请过会的消息就多了几分劫后余生的滋味。

出于持续跟踪TMT行业的工作习惯,笔者循例查阅相关公告,其中一条反馈意见引起笔者的注意。

究其根本,是科沃斯为推行员工股权激励,在2016年6月20日以低于公允价值的转让价格将公司股份约15%转让给员工持股平台,因构成股份支付故产生了公告所谓的股权支付费用,这个属于常规操作。

问题在于,科沃斯对公允价值的认定是依据2015年12月31日净资产公允价值9.13亿元,但在2016年8月份进行股改时,评估报告显示截至2016年6月30日,发行人经评估的净资产为12.09亿元,前后相隔半年时间,同样的净资产口径,公允价值多了三个亿,而转让时点更接近股改评估而非上年度末,所以,参照哪一时点的价值就成为问题的关键。

既然发审委通过了科沃斯的首发申请,相信该问题有可被接受的合理解释,至于具体答案,可以耐心等待更新的招股说明书来回答,在此不做过多揣测。

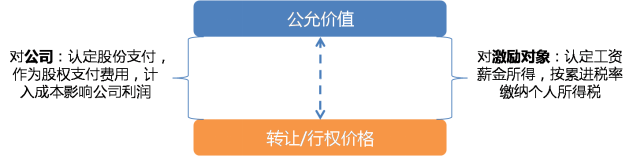

股份支付

这条消息之所以引起笔者兴趣,是因为它揭示了一个股权激励中的常见问题,即股权支付中的税负问题,其中重中之重又是“公允价值”的认定。

股权激励实践中,授予激励对象的权益价格一般都较公允价值有显著折让优惠,以此作为要求激励对象承诺服务年限和服务业绩的对价,因而根据现行会计准则,多数都会被认定为股份支付。

股份支付对于公司而言,主要是费用/成本增加,影响利润,在此不做赘述。

但股份支付对于激励对象的影响,主要是个人所得税的影响,则多数情况下容易被忽视,甚至因此导致激励计划的失败,不得不详述一二。

首先,认定为工资薪金所得,则意味着适用个人所得税中的“工资薪金所得”课目,即5%-45%的税率,在折让力度较大、激励份额较多的情况下,激励对象承担税负较重。

其次,认定为股份支付时,一般情况下,税负缴纳时点为权益的获得时点而非售出时点。简单地说,就是因股权激励获得了股权,虽然还没有通过分红或出售获取任何现金回报,先得缴一大笔个税,这可都是真金白银的花出去,对个人而言,无疑压力山大。更重要的是,如果以后把自己获得的股权卖出去时,转让价格甚至低于获得价格了,即投资发生了净亏损……那缴过的税也是不退的!

最后,关于股份支付涉及的个税问题,税务机关其实还是留了个后门,即递延纳税政策,简单说,就是获得股份时不用缴税,等到出售时再根据这部分股份的收益缴税,看上去很体贴、很暖男是不是?But!这个政策的适用有很多前提,尤其考虑到多数企业搭建股权激励架构时,从控制权角度出发,多采取持股平台模式(如合伙企业),所以激励对象要享受到递延纳税的优惠,实际上障碍多多。

简单总结下:税负重、时点早,门槛高,股权支付时激励对象的个税负担客观上很难避免,要想合理降低税负,关键还是在“公允价值”这四个字上做文章:公允价值低了,认定的股份支付额度就小,个税自然就低,反之亦然。

公允价值,其教科书定义就不再啰嗦了。

就非上市公司股权激励设计而言,其公允价值的认定多参照净资产价值或外部入股价格两种方法确定(更多复杂方法在此不做展开)。那么,哪种情况下参照净资产,哪种情况下参照外部入股价格,又有净资产价值,又有外部入股价格时,到底参考哪个呢?

太理论化的介绍未免空洞,还是讲个故事吧,那可真是个悲伤逆流成河的故事……

故事

2017年初,笔者接洽了一个中部某省会的客户,客户是个成立三年的互联网创业公司,主要产品是某物流APP,当时产品已经获得了一批种子用户,现金流开始成长,发展势头喜人,人员规模不大,多是创业以来的老员工,但核心团队稳定性一直是个大问题,因此,创始人有意采取股权激励稳定核心队伍。

在和客户进行了几次沟通之后,就激励模式和持股平台等各种专业技术思路都基本达成了共识,但最终因报价问题未能达成合作。客户后来买了套法律协议模板,内部操作把股权激励落地了。

时隔一年有余,上个月该客户联系人再次来电,开宗明义就表达了明确的合作意向,并表示报价费用不是问题。笔者不免好奇,详细询问一番,果然另有玄机。

客户内部操作时,基本参照标准股权激励流程完成了激励协议签订,约定通过持股平台20%设置股权池,并确定了首期对象即最核心的数名老员工,股权定价参照净资产两百万计价,考虑到互联网公司轻资产模式,该定价水平可谓非常优惠,老员工士气大振。后期待吸引战略投资者到位后,把持股平台做实,进而落实股份转让。

公司士气调动起来后,现金流和用户量都高速成长,并在2017年底成功完成A轮融资,投后估值达一亿,投资协议已签,首笔投资也已到位。

这本是一个皆大欢喜的故事,但此后却画风突转……

客户相关人员年后去落实内部激励股权转让,却被税务机关告知,激励股份属于股份支付,公允价值应参照最新一轮融资估值确定,而非协议约定的净资产价值。

协议约定的是公允价值按账面净资产200万计价,20%股权作价40万,其中首期落实10%,作价20万,作价和净资产价值持平,不存在股份支付问题,自然也不涉及个税。

税务机关认定公允价值应按最新一轮融资估值1亿确定,首期落实10%股份价值1000万,和约定价格20万的差额980万应作为股份支付,按工资薪金所得缴纳个人所得税,同时,因为是通过持股平台间接持股,无法适用递延纳税政策。粗略估算,按45%税率,相当于要缴纳近五百万个税!

也就是说,对于首期激励的几个核心员工而言,要在估值账面财富还没兑现之前,先拿小五百万出来缴税!这对于本就凭着一腔热情来参与创业的年轻员工而言,无疑成为生命不可承受之重。

一时间,人心浮动,激励计划面临胎死腹中的危险,创始人也措手不及,这才有了故事开头这个时隔一年的再次来电。

了解清楚来龙去脉之后,沉默片刻,笔者问了一个问题:外部投资入股资金到位是以公司借款名义,还是投资入股名义到账的,是否已进行股权过户?客户答复:是以投资入股名义到帐的,过户手续正在办理,投资协议都已备案了。

一声长叹,笔者只能答复客户:事已至此,无能为力。

分析

该故事中,公允价值的认定无疑是关键。

对于非上市公司而言,在没有市场交易价格时,以净资产计价作为公允价值,依净资产价值和转让价格计算股份支付额度,进而核定涉及的个税,这种公允价值确定方法税务机关一般是予以认可的。

但是,当发生了外部投资者入股行为,即产生了市场交易行为时,则交易价格才是更加合理的“公允价值”,这一公允价值要优先于内部净资产价值,这也是税务机关基于公平市场交易原则认定的逻辑。

因此,从公允价值的界定逻辑出发,税务机关的要求并无不妥之处。

该故事中,客户虽然股权激励在前,外部融资在后,但因为未实际搭建持股平台,未完成股权落实,所以实际操作中不能算是已发生了股权转让,而等到实际进行股权转让时,已发生了外部投资行为,因此只能参照最新的投后估值而非协议约定的净资产价值来确定“公允价值”。

至于故事中笔者最后问那个问题,是因为这其中还涉及一个“独立交易”认定问题,如符合一定时间间隔或条件的,尚有一丝回旋余地,但基于客户答复的投资到位情况,实在是回天乏力。

从业多年,脑中总不时回响起那句歌词:“我仿佛看见,一出悲剧正上演……”。真诚建议各位企业创始人:

首先,就像张爱玲说的“出名要趁早”一样,企业如果要做股权激励,也是越早越好。企业早期,股权架构简单,决策权集中,股东利益高度一致,企业价值尚低,股权激励架构的搭建难度和税负都简单易行。

其次,不同于一般的薪酬绩效激励,股权激励具有鲜明的外部合规性特征,涉及的税务问题繁杂琐碎,不可掉以轻心,因税负问题导致激励效果不彰甚至计划失败的情况屡见不鲜。

最后,看图↓